kankyo@pref.aomori.lg.jpへ

1月22日(水)夜12時までに

「住所・氏名・意見」をメール!

パブリックコメント募集ページ↓

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/reene_kyosei_joreian.html

青森県では現在、風力発電や太陽光発電施設の建設を規制する「ゾーニング」を行う条例を作ろうとしています。

この条例について、市民・住民が直接意見を出すことのできるほぼ唯一の機会が「パブリックコメント」です。

下記ルールに則れば、短くても、長くても大丈夫です。

(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。

(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和7年1月22日(水曜日)必着)

(3)意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。

(4)提出先は次のとおりです。

(郵便)〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県環境エネルギー部環境政策課

(FAX)01-734-8065

(電子メール)kankyo@pref.aomori.lg.jp

資料のページ数も多く、すべてを確認・把握するのは難しいかもしれません。

市民団体とりどりが問題だと思っているところをいくつかアップします。

同意できるところがあれば、参考にしながらできるだけ、ご自分の言葉で意見を作ってもらえると良い結果につながります。

<意見①>

国際的に重要なエリアである重要野鳥生息地(IBA)を保護地域、少なくとも保全地域に組み込んでください。

<意見②>

はじめての取り組みだからこそ、自然豊かな場所との間に「より慎重に、より広く」緩衝地帯を設定してください。

<意見③>

風車本体、太陽光パネル本体を調整地域(ゾーニングマップ上の白い部分)のみに配置すれば、守られるはずの保護地域・保全地域がどれだけ周りに存在していても建設できてしまいます。

<意見④>

年度内の条例制定というスケジュールにこだわることなく、地元自治体の意見を聞く場を再度設けてください。

<意見⑤>

全体を通して制度設計やゾーニングマップを「見直すタイミング」の記載がありません。

<意見①>

国際的に重要なエリアである重要野鳥生息地(IBA)を保護地域、少なくとも保全地域に組み込んでください。

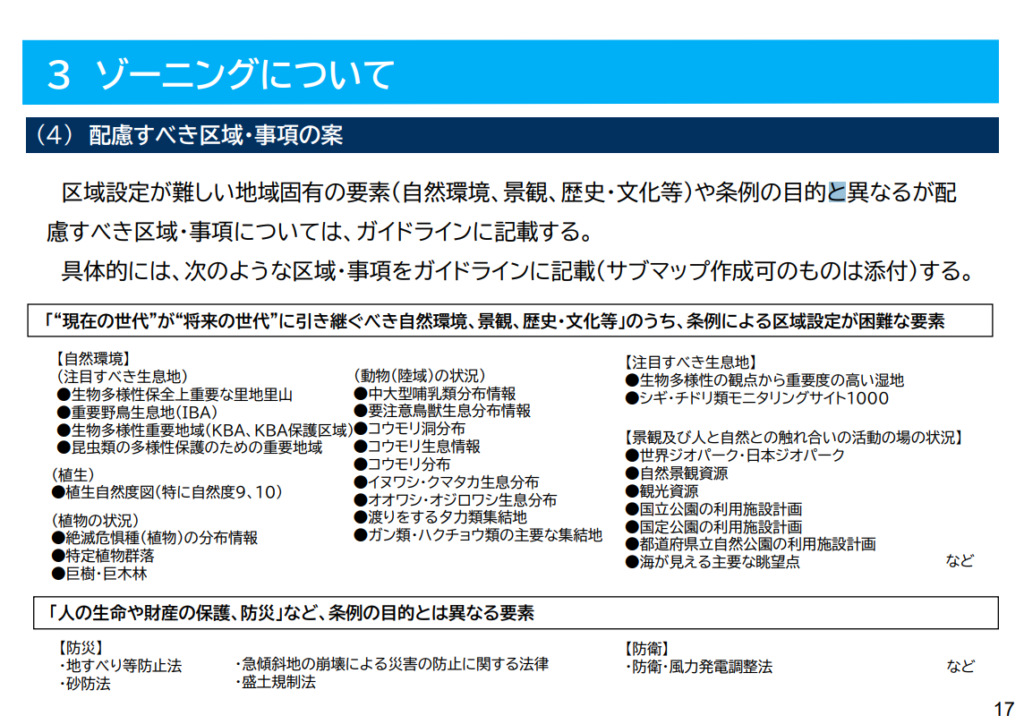

【自然環境】

(注目すべき生息地)

●生物多様性保全上重要な里地里山

●重要野鳥生息地(IBA)

●生物多様性重要地域(KBA、KBA保護区域)

●昆虫類の多様性保護のための重要地域

市民団体とりどりの意見:

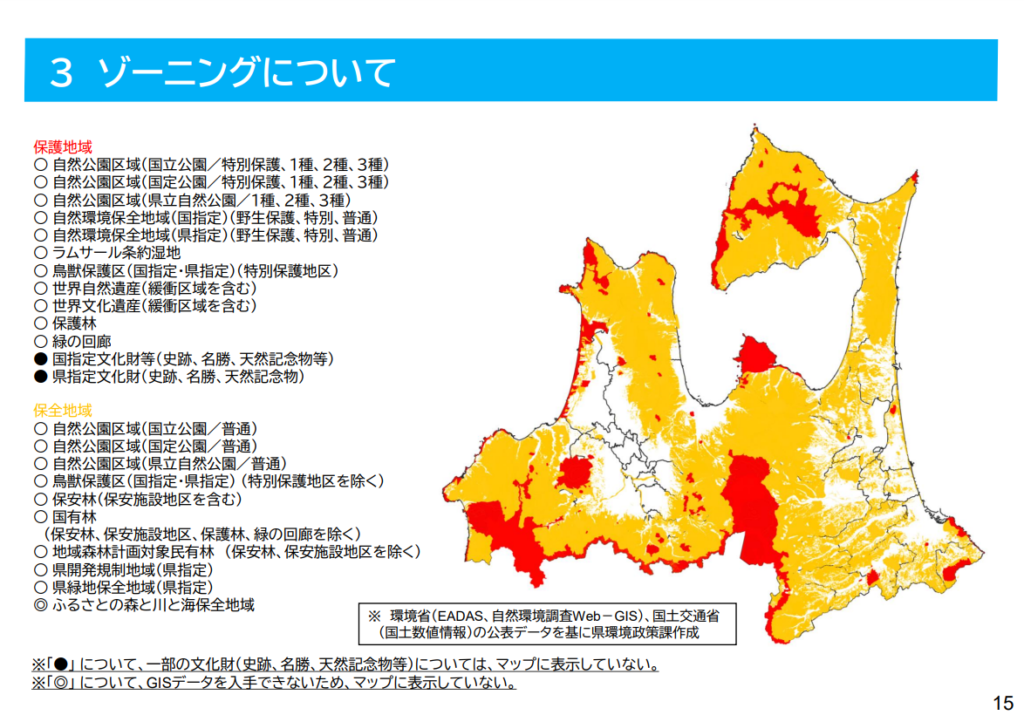

骨子P17に重要野鳥生息地(IBA)は規制の弱いガイドラインでの記載となっています。

公益財団法人日本野鳥の会 自然保護室に確認したところ、IBAについてはGSIデータ(ゾーニングマップ作成にあたり必要な詳細な座標)が存在することがわかりました。骨子P12ゾーニングの考え方にあります、(2)・(3)には当てはまらず(1)「区域境界が明確であり、ゾーニング可能なもの」になるといえます。

このため国際的に重要なエリアであるIBAを保護地域、少なくとも保全地域に組み込んでください。

引用元 公益財団法人 日本野鳥の会

<意見②>

はじめての取り組みだからこそ、自然豊かな場所との間に「より慎重に、より広く」緩衝地帯を設定してください。

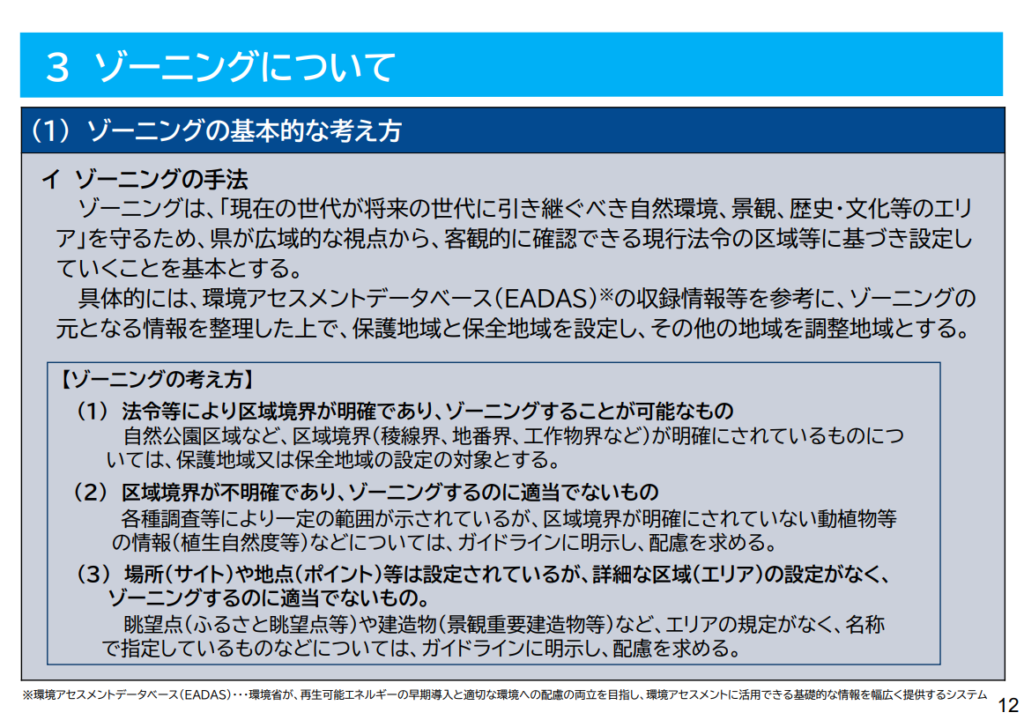

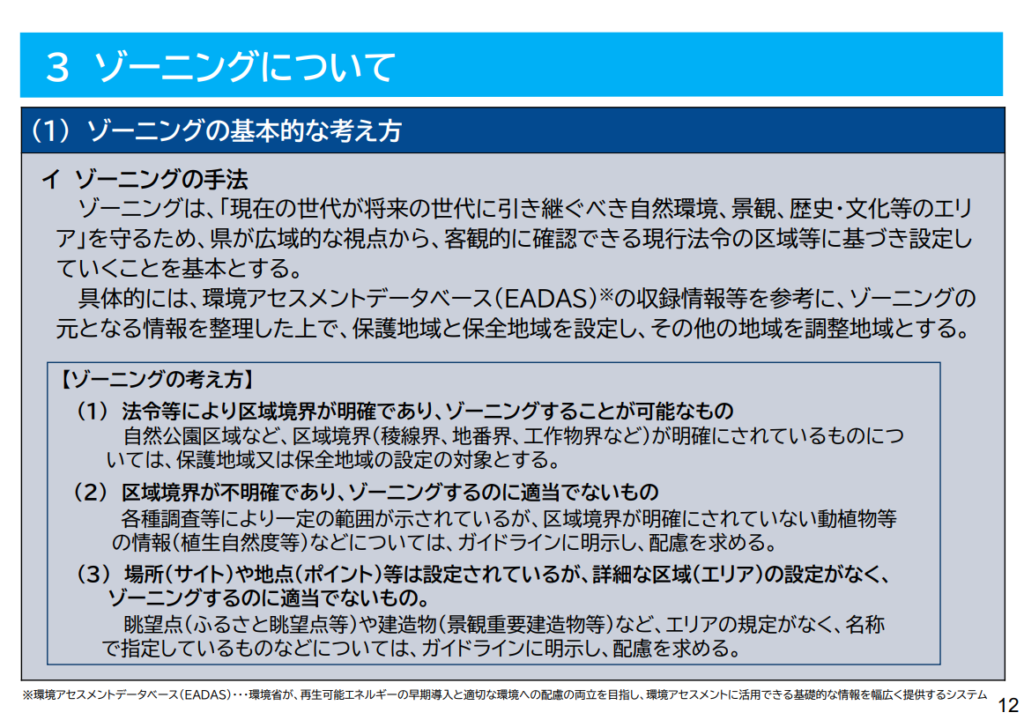

骨子P12【ゾーニングの考え方】

(1) 法令等により区域境界が明確であり、ゾーニングすることが可能なもの

自然公園区域など、区域境界(稜線界、地番界、工作物界など)が明確にされているものについては、保護地域又は保全地域の設定の対象とする。

市民団体とりどりの意見:

法令で定められた区域境界の周囲3kmを保護地域、周囲6km保全地域といった文言であれば、「明確さ」は維持されると考えます。

はじめての取り組みだからこそ、より慎重に、より広く緩衝地帯を設定することが必要だと考えます。

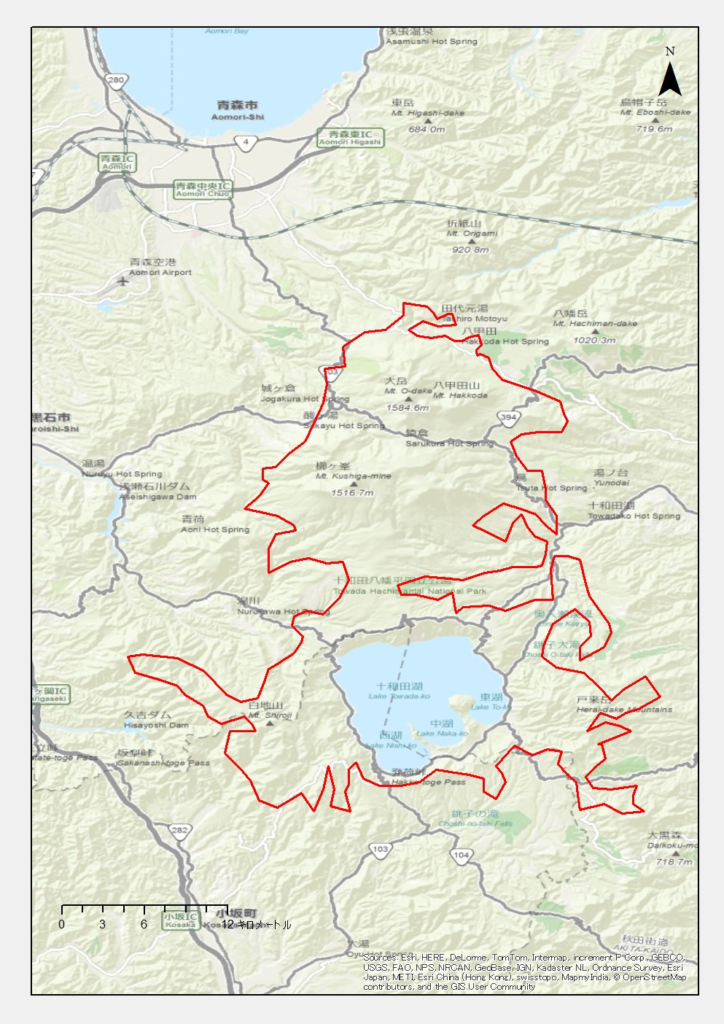

具体的には十和田八幡平国立公園では、

普通地域を含めた全域を保護地域とすべきです。

また保護地域に接する形で調整地域があるように見えます。

もっと詳細な地図がなければ、これで「問題がある・ない」の判断には不十分だと考えます。

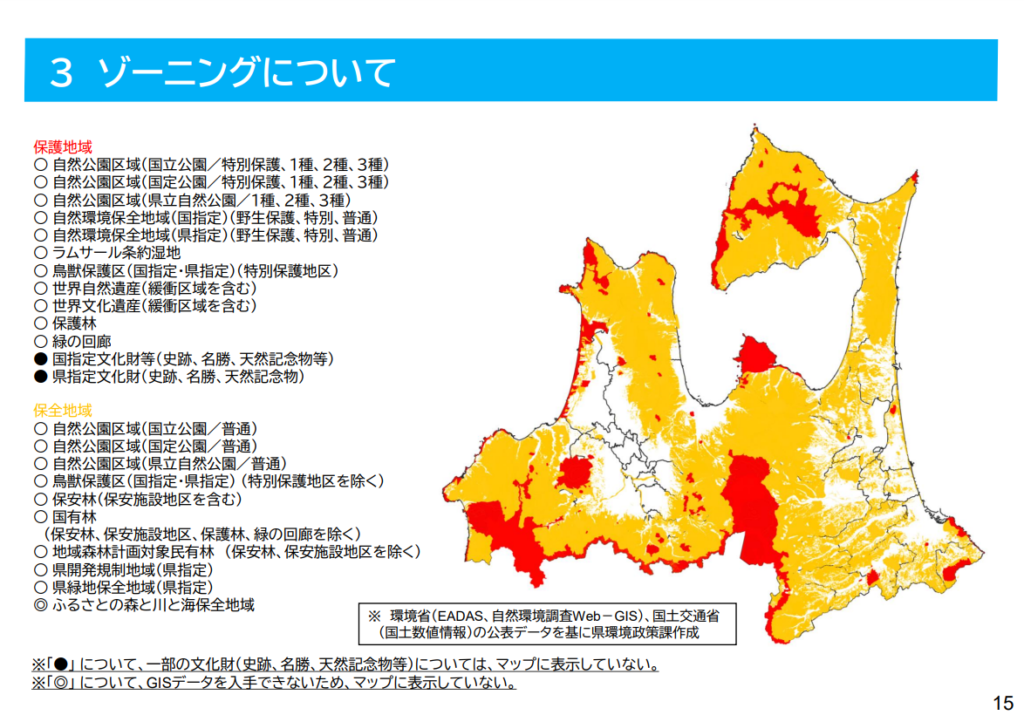

十和田八幡平国立公園の区域の一部が「保護地域」となる予定ですが、その周囲6kmの範囲にはもっとも規制のゆるい「調整地域」が点在しています。

動植物は区域を超えて移動しています。

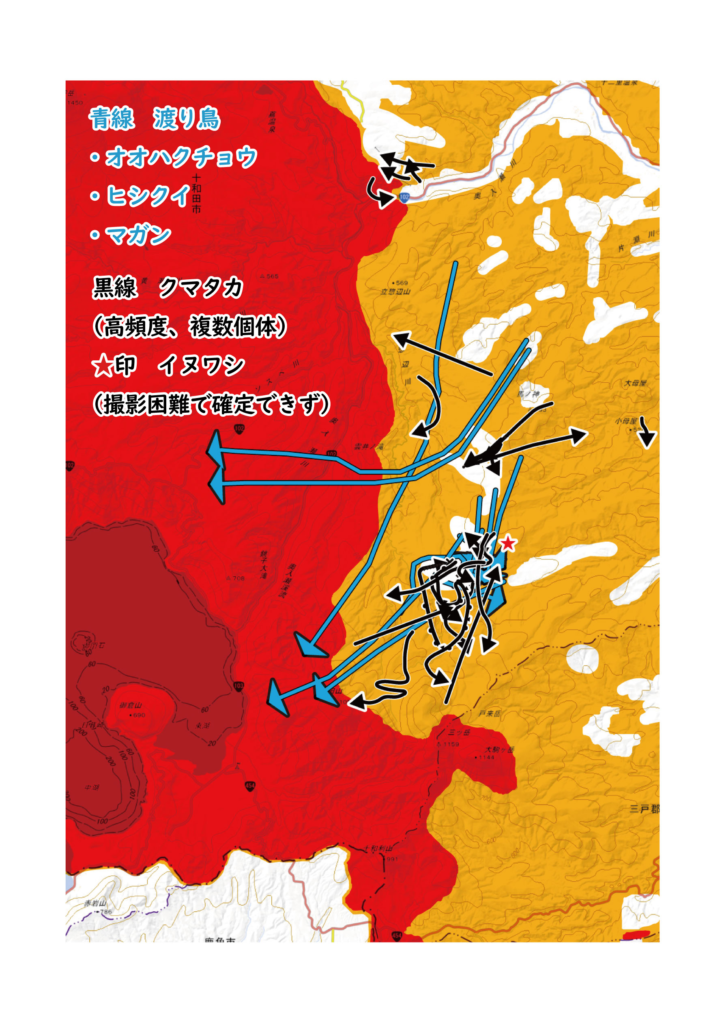

実際に周囲3km以内の「調整地域」となる予定の場所で、市民団体とりどりは希少鳥類であるクマタカの繁殖行動、イヌワシの可能性のある個体、渡り鳥の群れ(ヒシクイ・マガン・オオハクチョウ)を観察しています。

このまま開発が進めば、繁殖や行動が阻害され個体数が減少し、全国的に見ても貴重な生態系が破壊されるのではないかと大変不安です。イヌワシ・クマタカは環境省から絶滅危惧ⅠB類に指定されており、青森県レッドデータブックでももっとも保護すべきAランクの生物です。

この他にも希少性の高い動植物が生息している可能性があり、開発が進んでも緩衝地帯となるような場所が残されることが重要です。公表された案よりも「保護地域」「保全地域」を拡大すべきです。

ゾーニングのエリア分けは当団体が補足しながら制作したものです。正確ではありません。詳細なマップが手に入らないため、何卒ご理解ください。

<意見③>

風車本体、太陽光パネル本体を調整地域(ゾーニングマップ上の白い部分)のみに配置すれば、守られるはずの保護地域・保全地域がどれだけ周りに存在していても建設できてしまいます。

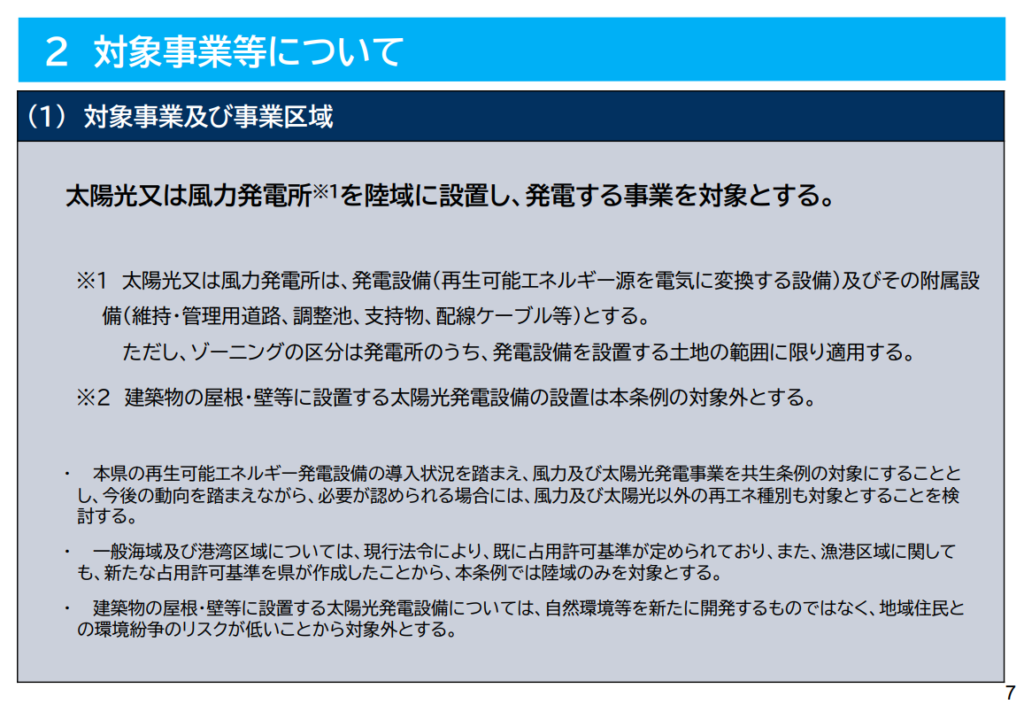

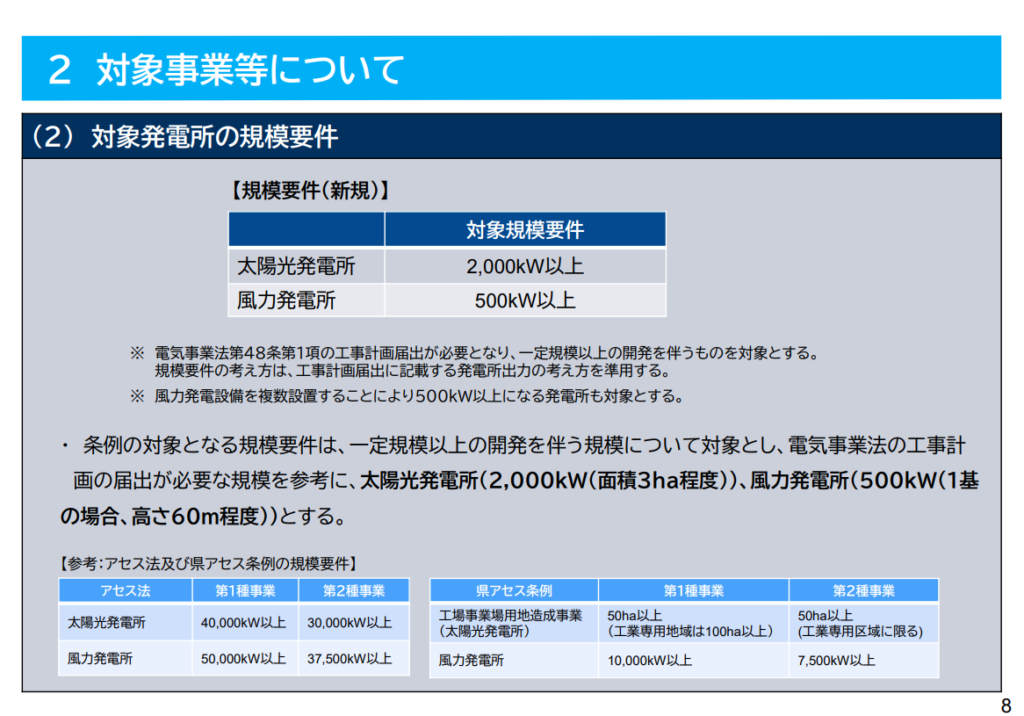

骨子P7 太陽光又は風力発電所※1を陸域に設置し、発電する事業を対象とする。

※1 太陽光又は風力発電所は、発電設備(再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)及びその附属設備(維持・管理用道路、調整池、支持物、配線ケーブル等)とする。ただし、ゾーニングの区分は発電所のうち、発電設備を設置する土地の範囲に限り適用する。

市民団体とりどりの意見:

最後の一文があることで、風車本体、太陽光パネル本体を調整地域(ゾーニングマップ上の白い部分)のみに配置すれば、守られるはずの保護地域・保全地域がどれだけ周りに存在していても建設できてしまいます。

附属設備に関しても、改変面積や改変率の規模要件を設けたうえで、それを超える場合はゾーニングを適用してもらいたいです。

規模要件案1:附属設備設置に伴い既存林道の区分(1~3級)※1を変更する規模で拡幅する場合。

規模要件2:附属設備設置に伴う改変面積が合計で3ha程度※2を超える場合。

※1 林道の規格は林道規程(林野庁長官通達)により定められています。1車線の林道には1~3級の区分があり、林道の幅員は、基本的に、1級5.0m、2級4.0m、3級3.0(又は2.8)mとなっています。

※2 「3ha程度」は、骨子P8にある太陽光発電所届け出規模の方での規制面積に基づきました。

<意見④>

年度内の条例制定というスケジュールにこだわることなく、地元自治体の意見を聞く場を再度設けてください。

現在のゾーニングマップ上で、調整地域(白)が点在している地域において、当団体では絶滅危惧種の鳥類「クマタカ」の繁殖行動、天然記念物の鳥類「イヌワシ」の可能性のある個体、渡り鳥を複数回にわたって確認しています。

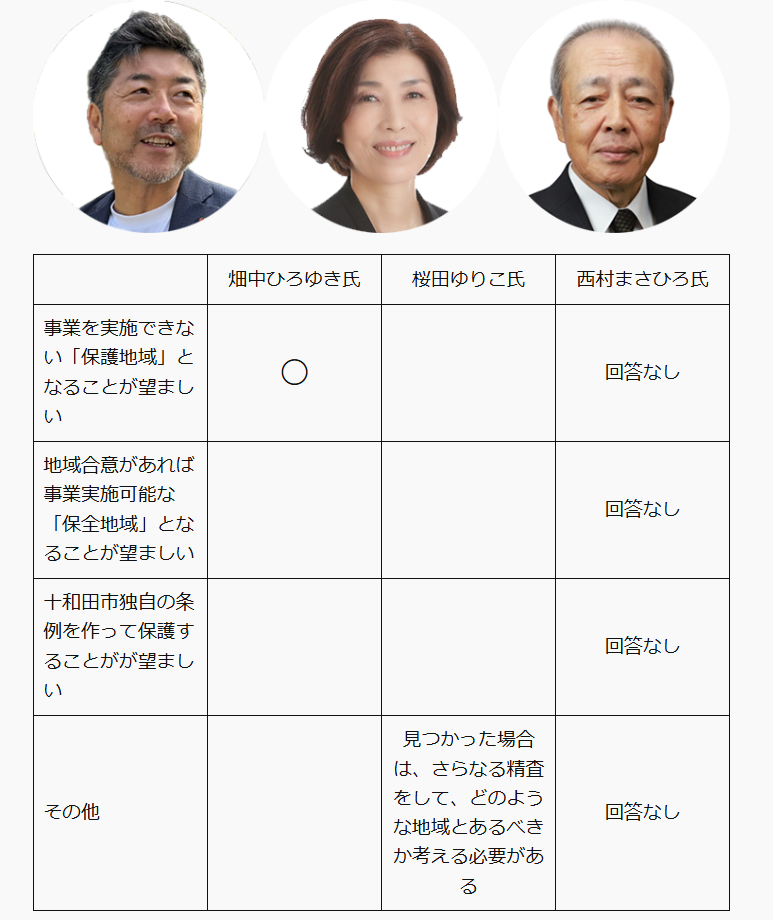

●当団体ホームページ 市長選挙候補の公開質問状回答

https://toridori.official.jp/2025-01-11/

当団体からの希少な鳥類の観察結果を踏まえて「貴重な野生動物・植物・歴史的文化財が見つかった場合は、どのような対応が必要だと思われますか?」

の質問に対して

1/19の選挙において当選された櫻田氏が

「見つかった場合は、さらなる精査をして、どのような地域とあるべきか考える必要がある」と回答しています。

また296票差で惜敗となった畑中氏は

「事業を実施できない「保護地域」となることが望ましい」と回答しています。

●当団体ホームページ 市議会議員の公開質問状回答

https://toridori.official.jp/2025-01-17/

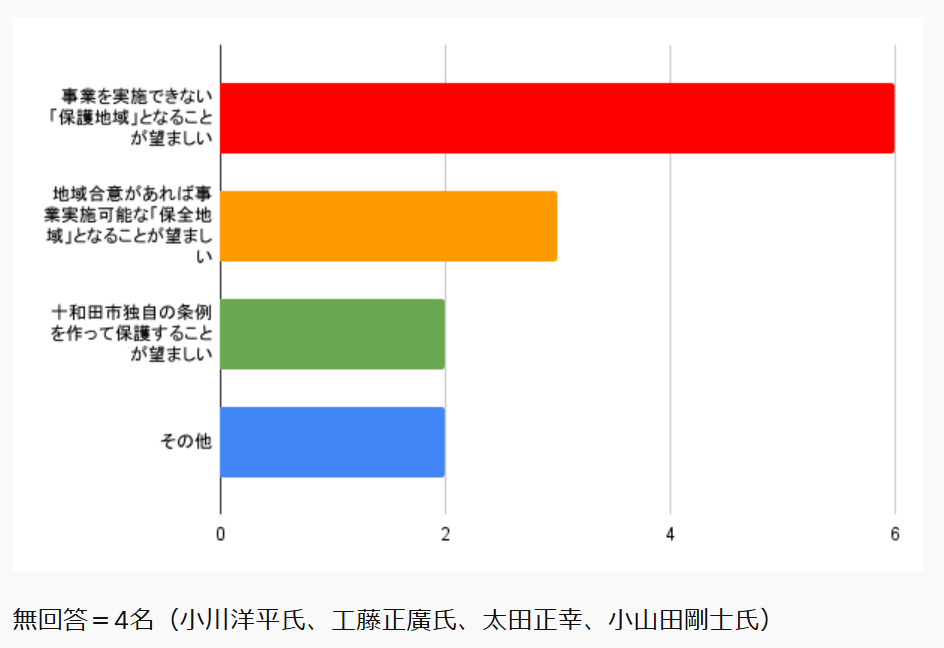

当団体からの希少な鳥類の観察結果を踏まえて「貴重な野生動物・植物・歴史的文化財が見つかった場合は、どのような対応が必要だと思われますか?」

の質問に対して

□ 事業を実施できない「保護地域」となることが望ましい =6名

□ 地域合意があれば事業実施可能な「保全地域」となることが望ましい =3名

□ 十和田市独自の条例を作って保護することが望ましい =2名

□ その他=2名(見つかった場合はさらなる精査をして、どのような地域とあるべきか考える必要がある。役所の予算でイヌワシ等の調査をするべきと考えます。)

□ 無回答4名

□ 返送なし6名

と言う結果で、市議会議員の過半数がより強い保護を求めています。

このように地元自治体の意向も大きく変わってきています。

年度内の条例制定というスケジュールにこだわることなく、地元自治体の意見を聞く場を再度設けてください。

<意見⑤>

全体を通して制度設計やゾーニングマップを「見直すタイミング」の記載がありません。

市民団体とりどりの意見:

法令等で定められた境界は、自然に関する「最新の情報」が反映されていません。初年度は1年後、それ以降は3年毎に見直す必要があると考えます。具体的には開発事業者が準備書で提出した調査結果、および市民やNPOが収集した記録が重要です。

そういった猶予期間・定期見直しもなく制度をスタートさせるのであれば、市町村ごとの拡大された地図を開示して、自治体ごとに説明会を開くなど十分に精査する期間が必要です。

実際に十和田市が2回にわたって、十和田八幡平国立公園の普通地域も含めた「全域を保護地域に」と要望したにも関わらず、反映されておらず、有識者会議の議事録では要望そのものに触れられていません。

また当団体では2年間の希少鳥類の観察記録をもとに「保護地域、保全地域の拡大」の請願を十和田市議会に提出しており、総務文教委員会において趣旨採択され、3月に本会議にかけられます。

このように地元自治体・市民の意見の吸い上げはまだまだ不十分な状況だと考えます。